Lerne die Wahrheit über gängige Mythen rund um Resilienz kennen und erfahre, wie sie persönliches Wachstum und Genesung behindern könnten.

(Myths About Resilience That May Be Holding You Back)

15 Minute gelesen Erfahre die Wahrheit über gängige Mythen rund um Resilienz und darüber, wie sie persönliches Wachstum und Genesung behindern können. (0 Bewertungen)

Mythen über Resilienz, die dich möglicherweise aufhalten

Resilienz wird oft als Gegenmittel gegen Widrigkeiten gepriesen — eine mysteriöse Quelle, die manche Menschen antreibt, nach Rückschlägen wieder aufzustehen, während andere scheitern. Doch das in Selbsthilfebüchern und Motivationsplakaten verbreitete Bild der Resilienz verbirgt tiefere Wahrheiten und Missverständnisse, die unbeabsichtigt echtes Wachstum ersticken können. Viele Mythen über Resilienz halten sich hartnäckig und färben unsere Erwartungen, Selbstbewertungen und Strategien.

Lass uns einige der am weitesten verbreiteten — und einschränkenden — Missverständnisse über Resilienz entwirren und auf befähigendere Sichtweisen konzentrieren, die dir helfen können, echte Stärke und Anpassungsfähigkeit zu entwickeln.

Der Mythos: Bist du von Geburt an widerstandsfähig — oder nicht?

Einer der hartnäckigsten Mythen sieht Resilienz als inhärentes Merkmal, eine Art psychologischer DNA, die bei der Geburt festgelegt ist. Wenn du nicht hart erzogen wurdest oder mit „Grit‑Genen“ gesegnet bist, lautet die Denkweise, dass du dazu verurteilt bist zu kämpfen.

Doch die Wissenschaft erzählt eine andere Geschichte.

Während die Forschung zwar zeigt, dass Temperament und genetische Faktoren beeinflussen, wie wir auf Stress reagieren, kommen Studien der Entwicklungspsychologie, wie die von Emmy Werner und Boris Cyrulnik, zu dem Schluss, dass Resilienz größtenteils durch Lebenserfahrungen und Umwelt geprägt wird. Sogar Menschen mit Herausforderungen wie Kindheitstraumata können dank der richtigen Unterstützung und der passenden Umstände enorm widerstandsfähig werden.

Beispiel: Betrachte J.K. Rowling, die Harry Potter als alleinerziehende Mutter in wirtschaftlicher Not schrieb. Sie hebt offen hervor, dass es nicht angeborene Zähigkeit war, sondern unterstützende Menschen und sinnstiftende Arbeit, die ihr halfen, in der Not dranzubleiben.

Praktischer Einblick: Anstatt zu glauben, du hättest es oder eben nicht, beginne, Resilienz als eine Fähigkeit zu sehen — eine, die mit absichtlicher Praxis, Mentorschaft, positivem Feedback und dem Lernen aus Rückschlägen wächst.

Der Mythos: Resiliente Menschen brechen nie zusammen

Die Popkultur stellt resiliente Individuen oft als unerschütterlich dar: Sie begegnen jeder Krise mit festen Blicken und lassen keine Tränen oder Angst erkennen. Dieser Mythos verzerrt nicht nur die Realität innerer Stärke, sondern schafft auch ein Stigma um Verletzlichkeit.

Wahrheit? Selbst die resilientesten Menschen erleben Tiefphasen — manchmal spektakuläre.

-

Emotionale Ehrlichkeit ist eine entscheidende Zutat der Resilienz. Brené Browns Forschung betont, dass die offene Anerkennung von Schmerz, Angst und Traurigkeit kein Zeichen von Schwäche ist; vielmehr bildet eine solche Verletzlichkeit das Fundament der persönlichen Genesung und gesunden Anpassung.

-

Posttraumatisches Wachstum-Theorie unterstreicht zudem, dass viele, die letztendlich auffällende Resilienz zeigen, zunächst tiefe Belastung, Trauer oder sogar Zusammenbrüche erleben. Resilienz bedeutet nicht die Abwesenheit von Schmerz, sondern das Navigieren durch und die letztendliche Integration dieser Erfahrungen.

Praxisnotiz: Der spätere Nelson Mandela verbrachte 27 Jahre im Gefängnis. Seine Tagebücher zeigen Momente der Verzweiflung und Selbstzweifel, aber diese Geständnisse stärkten eher seine spätere Stärke, statt sie zu bedrohen.

Fazit: Miss deine Resilienz nicht danach, wie stoisch du wirkst. Dir selbst die Erlaubnis zu geben, zu fühlen und zu heilen, beschleunigt — nicht verzögert — deine Rückkehr ins Gleichgewicht.

Der Mythos: Resiliente Menschen müssen immer positiv bleiben

Klischees wie „Schaue auf die helle Seite“ und „Nur positive Vibes“ deuten darauf hin, dass Optimismus ein unerschütterlicher Geisteszustand bei Resilienten ist. Aber erzwungene Positivität kann tatsächlich nach hinten losgehen.

-

Toxische Positivität kann authentische Emotionen unterdrücken und Menschen daran hindern, echte Rückschläge zu verarbeiten. Wie die Psychologin Susan David erklärt, führt das Leugnen von Unbehagen („Mir geht’s gut!“, obwohl man nicht gut ist) weder zu Resilienz noch zu echten Bewältigungsstrategien, stattdessen zu Vermeidung und oberflächlichen Bewältigungsmechanismen.

-

Authentische Resilienz ergibt sich aus realistischem Optimismus — der Fähigkeit, Probleme ehrlich anzuerkennen, komplexe Emotionen zuzulassen und dann Sinn oder konstruktive Lösungen zu finden.

Beispiel: Nachdem er Verbrennungen über 65% seines Körpers erlitten hatte, lernte John O’Leary, dass das Ausdrücken seiner ehrlichen Ängste und Frustrationen seine körperliche und psychische Heilung beschleunigte. Das Vortäuschen, sich positiv zu fühlen, half nicht.

Hinweis: Erlaube allen Emotionen, positiven wie negativen, ihren Raum. Dann schule dich darin, den Fokus auf Werte, Lösungen und Lehren zu lenken, ohne die Realität zu leugnen.

Der Mythos: Resilienz bedeutet, es alleine zu schaffen

Eine weitere weit verbreitete Fehlannahme stellt Resilienz als einsame Unternehmung dar, die durch bloßen Willen erreicht wird. In dieser Erzählung ist Unabhängigkeit König.

Aber die Daten widersprechen diesem Ideal.

- Mehrere psychologische Studien (wie Michael Ungars Arbeiten zur Resilienz bei Jugendlichen) zeigen, dass soziale Unterstützung der wichtigste Prädiktor für bleibende Resilienz ist.

- Die Zugehörigkeit zu Familien, Teams, Kirchen oder Online-Communities kann Stress abfedern und Anpassungsfähigkeit erhöhen — selbst wenn anfängliche Bewältigung scheitert.

Praktisches Beispiel: Wenn Astronautinnen und Astronauten in Hochrisikoumgebungen wie der Internationalen Raumstation arbeiten, sind die Unterstützung der Bodenkontrolle und das von der gesamten Besatzung geteilte Fachwissen entscheidend für das Krisenmanagement. Die NASA investiert stark nicht nur in technisches Training, sondern auch in „kollektive Resilienz.“

Ratschlag: Baue dein Unterstützungsnetzwerk auf, übe, um Hilfe zu bitten (und Hilfe anzubieten), und erkenne, dass deine größten Durchbrüche meist innerhalb von Vertrauens- und Kooperationsnetzwerken entstehen. Soziale Verbindung ist kein Zeichen persönlicher Schwäche — sie ist ein strategischer Anker.

Der Mythos: Schnelle Lösungen oder Einmal-Lösungen bauen Resilienz auf

Werbetreibende und Selbsthilfe-Moden verpacken Resilienz oft als Produkt: Nimm an einem Seminar teil, lade dir eine Meditations-App herunter, rezitiere eine Reihe von Affirmationen — presto, du bist resilient.

Nachhaltige Resilienz ist jedoch ein dynamischer Prozess — nicht eine Einmal-Anschaffung.

- Der Aufbau von Resilienz umfasst eine Mischung aus Einstellungen (festes vs. wachstumsorientiertes Denken), konsequenter Selbstfürsorge, Gewohnheiten und der Bereitschaft, im Laufe der Zeit zu lernen und sich anzupassen.

- Interventionen sollten fortlaufend und kontextabhängig sein; was bei einem Stressor funktioniert (z. B. öffentliches Reden) muss nicht auf einen anderen Stressor übertragbar sein (Trauer, Burnout am Arbeitsplatz, chronische Erkrankung).

Beispiel: Betrachte Athleten, die sich von schweren Verletzungen erholen. Ihre Rückkehr zur Spitzenleistung ist selten linear oder schnell; sie wird durch wiederholte Misserfolge, neue Strategien und laufende Anpassungen verfeinert und neu ausgerichtet.

Anleitung: Anstatt nach Wunderlösungen zu suchen, betrachte den Aufbau von Resilienz als Langzeitprojekt. Experimentiere mit Achtsamkeit, Tagebuchführung, Therapie, körperlicher Fitness und kontinuierlichem Lernen, um ein Toolkit zu schaffen, das du dein Leben lang anpassen wirst.

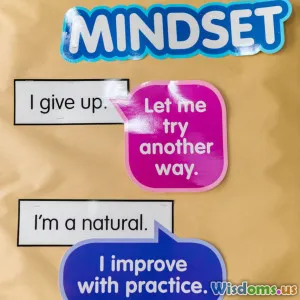

Der Mythos: Vergangene Misserfolge disqualifizieren deine Resilienz

Manche Menschen internalisieren Schwierigkeiten als Belege dafür, dass sie „einfach nicht resilient sind.“ Diese Selbstbewertung kommt oft nach gescheiterten Projekten, Beziehungsrückschlägen oder dem Unvermögen, so zu bewältigen, wie sie es sich erhofft hatten.

Aber Scheitern — manchmal wiederholt — bedeutet nicht, dass dir Resilienz fehlt.

- Scheitern ist dem Wachstum inhärent. Laut der Forschung von Dr. Carol Dweck über das Growth-Mindset sind Rückschläge kein Beweis für Unfähigkeit, sondern Meilensteine für neue Strategien und Lernen.

- Tatsächlich neigen diejenigen, die über vergangene Fehler reflektieren — ohne scharfe Selbstkritik — dazu, mehr Selbstvertrauen und zukünftig größere Flexibilität zu entwickeln.

Berühmte Geschichte: Abraham Lincoln scheiterte in Geschäften, verlor mehrere politische Wahlen und erlebte depressive Episoden, bevor er US-Präsident wurde. Jeder Rückschlag trug zu seiner legendären Ausdauer bei.

Praktischer Schritt: Formuliere deine Rückschläge neu als Belege dafür, dass du mit dem Leben lernst. Verwende deine Erfahrungen, um künftig Erkenntnisse zu gewinnen statt als Beleg für Unfähigkeit.

Der Mythos: Jeder kann ‚Resilienz meistern‘, ohne professionelle Hilfe

Während viele Aspekte der Resilienz durch eigenständiges Lernen zugänglich sind, entmutigt dieser Mythos Menschen, professionelle Unterstützung oder Ressourcen für psychische Gesundheit zu suchen. Einige verbinden sogar Bitte um Hilfe mit mangelnder Zähigkeit.

In der Realität ist professionelle Hilfe oft entscheidend, um Resilienz zu entwickeln, besonders nach Trauma, anhaltender Depression oder Angstzuständen.

- Therapeuten, Coaches und Selbsthilfegruppen bieten evidenzbasierte Strategien und objektives Feedback, das bei einsamer Anstrengung nicht erreichbar ist.

- Frühe Intervention kann Bewältigungsstrategien schnell umleiten, bevor zerstörerische Gewohnheiten sich festsetzen.

Praxisnotiz: Nach Naturkatastrophen berichten jene, die mit Fachleuten für psychische Gesundheit arbeiten, nicht nur von schnellerer emotionaler Stabilisierung, sondern auch von einer verbesserten langfristigen Anpassung, laut Studien der American Psychological Association.

Tipp: Nutze professionelle Ressourcen als ein Werkzeug in deinem Resilienz-Toolkit. Es bedeutet keinen Verlust an Würde, die Expertise und Einsicht anderer zu nutzen; es verstärkt — nicht mindert — deine Fähigkeiten.

Der Mythos: Resilienz bedeutet, allem unendlich standzuhalten

Diese Fehlannahme betrachtet Resilienz als endlose Ausdauer: Jede Form von Missbrauch, Ungerechtigkeit oder Widrigkeit mit permanentem Nachsichtig begegnen.

Aber tatsächlich ist zu wissen, wann man nicht mehr aushalten sollte, eine tiefgreifende Form der Resilienz.

- Grenzen setzen und „genug“ sagen, bewahrt Ausdauer für Kämpfe, die wirklich zählen.

- Übermäßige Exposition gegenüber anhaltend giftigen Umgebungen (wie missbräuchliche Arbeitsplätze oder unsichere Beziehungen) kann dauerhaften Schaden verursachen, egal wie stark die Bewältigungsfähigkeiten sind.

Beispiel: Die Olympiasportlerin Simone Biles zog sich von den Endkämpfen der Olympischen Spiele 2021 in Tokio zurück, um ihre mentale Gesundheit zu schützen — was zeigt, dass wahre Resilienz oft bedeutet, Selbstfürsorge über äußeren Erwartungen zu stellen.

Anleitung: Überprüfe regelmäßig deine Verpflichtungen und Stressfaktoren. Erkenne, dass Pausieren, das Verlassen einer schädlichen Situation oder das Streben nach Gerechtigkeit kein Aufgeben ist; es ist ein Akt des Selbstrespekts und der Zukunftssicherheit deines Wohlbefindens.

Resilienz neu denken für echtes Wachstum

Der Weg zu echter Resilienz sieht ganz anders aus als das mythische Bild eines einsamen, ewig optimistischen Helden. Er ist unordentlicher, stärker beziehungsorientiert, gebaut durch Zyklen von Stress und Heilung, Erfolgen und Rückschlägen. Die Gabe, diese Überzeugungen zu entmystifizieren, eröffnet neue Freiheiten, um zu experimentieren, ehrlich zu kämpfen und auf breitere Ressourcen zuzugreifen — Gemeinschaft, Werkzeuge, Unterstützung und Selbstmitgefühl.

Wahre Resilienz ist dynamisch und persönlich. Indem du limitierende Legenden loslässt und evidenzgestützte Strategien sowie ehrliche Reflexion annimmst, sprichst du dein Potenzial für sinnvolle Anpassung und Wachstum frei — bereit für das, was das Leben als Nächstes bereithält.

Bewerten Sie den Beitrag

Benutzerrezensionen

Weitere Beiträge in Psychische Gesundheit

Beliebte Beiträge