Comment les sociétés secrètes façonnent la gouvernance

(How Secret Societies Shape Governance)

7 minute lu Explorez l’influence cachée des sociétés secrètes sur les structures politiques et la gouvernance à travers l’histoire. (0 Avis)

Comment les sociétés secrètes façonnent la gouvernance

Les sociétés secrètes ont longtemps été source d'intrigues et de spéculations, souvent dépeintes dans la culture populaire comme des organisations obscures tirant les ficelles du pouvoir en coulisses. Mais la réalité est bien plus complexe. Ces groupes ont joué un rôle important dans l'élaboration de la gouvernance et des structures politiques tout au long de l'histoire. Cet article explore le fonctionnement des sociétés secrètes, leur contexte historique et leur impact sur la gouvernance moderne.

Le contexte historique des sociétés secrètes

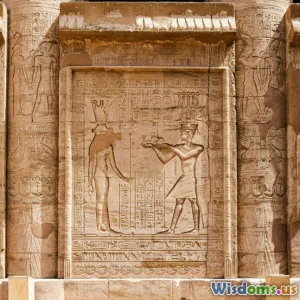

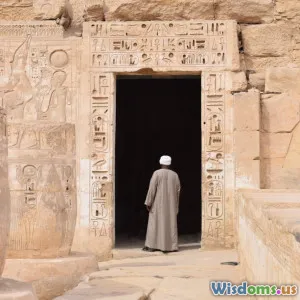

Les sociétés secrètes existent depuis des siècles, leurs racines remontant aux civilisations anciennes. Pythagoriciens dans la Grèce antique à la francs-maçons et Illuminati Plus récemment, ces organisations se sont souvent constituées autour de croyances, de valeurs ou d'objectifs communs. L'attrait du secret a été un aspect essentiel de leur identité, permettant à leurs membres de cultiver un sentiment d'exclusivité et de loyauté.

Le rôle du secret

Le secret qui entoure ces organisations sert à de multiples fins :

- ProtectionLes membres étaient souvent confrontés à la persécution ou à l'ostracisme social en raison de leurs croyances ou de leurs pratiques. Le secret offrait un espace sûr de discussion et de collaboration.

- Contrôle:En limitant le nombre de membres, ces groupes pouvaient garder le contrôle sur leurs idéologies et leurs pratiques, garantissant ainsi que leurs objectifs restent intacts.

- Influence:Le secret confère souvent un air de mystique, permettant à ces organisations d’exercer une influence que les groupes politiques déclarés ne peuvent pas exercer.

L'influence des sociétés secrètes sur la gouvernance

Réseaux et alliances politiques

L'un des moyens les plus importants par lesquels les sociétés secrètes façonnent la gouvernance est la création de réseaux et d'alliances politiques. De nombreux hommes politiques et dirigeants influents ont été membres de sociétés secrètes, qui servent souvent de canaux informels de discussion et de prise de décision politiques. Par exemple, francs-maçons ont été liés à la carrière politique de nombreux présidents américains, dont George Washington et Franklin D. Roosevelt.

Ces réseaux peuvent faciliter :

- Collaboration:Les membres peuvent travailler ensemble pour promouvoir des intérêts et des programmes communs.

- Partage des ressources:Accès à des ressources financières, informationnelles et sociales pour soutenir des campagnes ou des initiatives politiques.

- Influence stratégique:La capacité d’influencer l’opinion publique ou les décisions politiques grâce à des efforts coordonnés.

Études de cas historiques

Les Illuminati et les idéaux des Lumières

Fondée en 1776, la Illuminati bavarois Son objectif était de promouvoir les idéaux des Lumières, fondés sur la raison et la laïcité. Bien qu'elle ait été dissoute au bout d'une décennie, son influence a perduré, nombre de ses membres étant des personnalités éminentes de la politique et de la philosophie. L'action de cette organisation en faveur d'une gouvernance rationnelle et des libertés civiles a laissé un héritage qui a traversé les âges, influençant les mouvements démocratiques du monde entier.

La Société des crânes et des os

À l'Université Yale, le Crâne et os Cette société a attiré l'attention grâce à ses membres d'élite, dont plusieurs présidents américains et chefs d'entreprise influents. Son caractère secret a suscité des spéculations quant à son rôle dans l'élaboration de la politique étrangère américaine et de la gouvernance d'entreprise. Les liens tissés au sein de ces sociétés peuvent conduire à un pouvoir politique et économique considérable, souvent échappant au contrôle du public.

Les implications modernes des sociétés secrètes

Les défis de la transparence

À une époque où la transparence est de plus en plus exigée des personnalités publiques, l'existence de sociétés secrètes remet en cause les idéaux démocratiques. L'absence de responsabilité peut engendrer des soupçons de corruption et de complot, érodant ainsi la confiance du public dans la gouvernance. Cela est particulièrement évident lorsque les décisions politiques semblent privilégier certains intérêts au détriment du bien commun.

L'appel à l'ouverture

Alors que l'attrait des sociétés secrètes perdure, un mouvement croissant prône l'ouverture et la transparence en matière de gouvernance. Militants et universitaires soutiennent que les institutions démocratiques doivent privilégier la responsabilité pour contrer l'influence des organisations clandestines. Cette évolution pourrait conduire à un paysage politique plus équitable, où la gouvernance serait façonnée par des intérêts collectifs plutôt que par des intentions cachées.

Conclusion

Les sociétés secrètes ont indéniablement façonné la gouvernance tout au long de l'histoire, influençant la pensée politique, la prise de décision et les alliances. Si leur caractère secret peut poser des défis en matière de transparence, comprendre leur rôle peut apporter de précieuses informations sur les dynamiques de pouvoir à l'œuvre dans la gouvernance moderne. À mesure que la société évolue, la tension entre secret et responsabilité restera un sujet de discussion crucial dans la quête d'un système politique plus équitable.

À l’ère de l’information, reconnaître l’influence historique de ces organisations peut permettre aux citoyens de s’engager de manière plus critique dans le processus politique, favorisant ainsi un environnement où la gouvernance est véritablement représentative de la volonté du peuple.

Évaluer la publication

Avis des utilisateurs

Publications populaires