罗马与波斯扩张的并排对比

(A Side by Side Look at Roman and Persian Expansion)

2 分钟 阅读 探究罗马与波斯在古代世界历史中的领土扩张、策略及其文化影响的比较分析。 (0 评论)

罗马与波斯扩张的并排观察

在欧洲殖民帝国兴起和衰落的几个世纪之前,两个古老的超级大国在欧洲、近东和中亚的霸权竞逐:罗马与波斯。它们扩张的轨迹深刻重塑了古代世界,至今仍留有明显的遗产。两种文明是如何建立并维持其帝国的?它们的扩张策略在哪些方面不同、在何种方面相互交叉?这篇深入分析揭示了定义罗马与波斯帝国梦的迷人相似之处与差异。

帝国扩张的动机

帝国很少会因偶然扩张;动机是它们的核心。对罗马与波斯而言,每一次越出初始疆域的进军都是由错综复杂的因素网驱动,既有经济必需,也有意识形态野心。

罗马的扩张精神:

在最初的日子里,罗马只是一个被拉丁、伊特鲁里亚和撒姆尼特等对手包围的小城邦。生存需要领土扩张——但当共和国成熟,其他因素开始发挥作用。财富、资源的获取,以及为退役士兵提供土地的承诺,促使热切的罗马执政官远征他乡。也许最重要的是,罗马政治文化——以元老院为典范——通过军事成功与领土增长来换取名望与政治影响力。对意大利南部、西班牙和希腊的战役共同绘就了罗马帝国的路线图。

波斯大陆尺度的雄心:

向更东方,阿契美尼德波斯帝国(由居鲁士大帝约在公元前550年建立)从法尔斯的干旱土地崛起,既出于必要也出于远见。对波斯统治者而言,扩张不仅是控制贸易路线与农业核心区的手段,也是将分散民族统一于贵王权威之下的方式。波斯人倡导对统治的神圣权利,鼓励文化融合而非同化——这是他们历史中显著的标志。

当罗马由共和制的竞争与对土地的渴望所塑造时,波斯扩张源自王朝野心并与尊重地方风俗的政策纠缠在一起——有些历史学家因此称他们为“世界上第一大超级大国”。

征服技巧:军团与骑兵群

战争艺术被两大帝国锻炼成近乎精确的科学,但他们的方法在创新与传统之间呈现出广阔的光谱。

罗马战争机器:

罗马军团训练有素,在古代很大一段时间内无人能及。灵活性定义了他们的作战风格:著名的分列阵(Maniple)以及后来发展成的军团(Cohort)体系,使指挥官不仅能部署纪律严明的步兵,还能灵活地改变战术编成。罗马军事力量在卡尼战役(公元前216年)对哈尼拔、以及凯撒在高卢征服(公元前58–50年)等战役中载入史册。除了单纯的武力外,罗马还为被打败的民族提供联盟(socii)乃至公民身份的可能——这是一种收买与拉拢地方精英进入帝国体系的策略。

波斯的战略多样性:

相较之下,波斯军队以多样性与机动性取胜。波斯力量的核心,尤其在大流士一世和薛西斯时期,由多民族拼合而成:迅速的米底与波斯骑兵、来自印度的象兵、来自埃及的弓箭手,以及来自安纳托利亚的强壮步兵征募。波斯人擅长在广阔距离投放庞大军队——以跨越赫勒斯滂海峡入侵希腊而著称——并善于使用心理战,如对较小势力的持续、压倒性的力量展示。阿契美尼德扩张的支柱往往是外交与武力并举:和平投降的地方统治者被纳入摄辖体系,在内部事务上享有相对自治。

两大帝国本质上改变了战争。罗马输出纪律与工程,波斯则绘就战役后勤组织的蓝图——在罗马人修建水渠与公路横跨地中海之前的数百年,就已有由专门修建的皇家路网与驿站系统支撑的庞大军队。

行政:治理被征服地区的艺术

治理被征服地是一回事,建立可持续的帝国又是另一回事。在这里,罗马与波斯构想出既不同又同样具有影响力的治理体系。

罗马的统一与地方自治的融合:

征服新土地后,罗马建立了殖民地网络(coloniae)以及自治市镇( municipia ),确保退役士兵与忠诚公民为动荡地区播下稳定的种子。罗马法、语言与基础设施——道路、渡槽和圆形剧场——迅速传播,将高卢、伊比利亚和犹太等多样地区连接成一个帝国文化。尽管如此,地方政府结构往往仍然保留——只要当地贵族继续支持罗马并缴税,他们就继续掌权。

对于远离意大利的罗马省份,法律地位介于自由盟友与带有客户王关系之间(如希律统治的犹太)到直接由罗马任命的总督治理。整合在卡拉卡拉时期达到顶峰(公元212年),当时罗马公民身份扩展给帝国内所有自由居民,忠诚与身份的重塑因此发生。

波斯的摄辖制度:

阿契美尼德波斯帝国开创摄辖制度,将领土分为近30个省份(satrapies),每一省由一位摄察统治——一种地方总督。摄察通常来自波斯贵族,但他们常与地方精英联姻或密切合作。每位摄察掌管民政,但由独立的军事指挥官和王的“眼”监督以制衡权力与抑制叛乱。

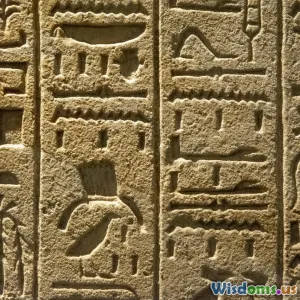

波斯帝国自埃及至印度河流域,允许文化的深刻多元化。著名的居鲁士圆柱有时被称为世界上第一部人权宪章,见证了对地方宗教与习俗的尊重。通过给予被征服人民参与稳定的权利,并不过度干扰传统结构,两大帝国都在地方层面取得了意外的认同。罗马偏好通过法律与公民身份实现整合;波斯更倾向于在忠诚的总督之下实现自治。

贸易、传播与基础设施

经济一体化对帝国存续与征服、治理同样关键。罗马与波斯帝国都成为互联互通的奇迹,虽以不同方式实现。

罗马公路与商业:

罗马鼎盛时期著名的道路总长度超过四十万公里,常被说成“所有道路都通向罗马”。军事与商贸往来通过这些铺就的动脉在省城之间迅速流通。统一的 denarius 货币体系与标准化合同统一了从不列颠到埃及的市场。著名的如 Via Appia(阿皮亚大道),连通罗马与意大利南部,以及 Via Augusta(奥古斯塔大道),横跨西班牙。

控制地中海——Mare Nostrum(“我们的海”)——为北非谷物与地中海东部奢侈品进口提供快速海运。商业还受到健全的官僚体系与法律制度的推动,其中包括书面合同与征税承包人等制度。

波斯的皇家道路与丝绸之路:

波斯的皇家道路久负盛名,连接苏萨(靠近现代伊朗-伊拉克边界)至利底亚的撒迪斯(今土耳其境内),全长近2700公里。波斯驿递沿线传递信息,七天即可抵达,体现了高效治理。像罗马一样,波斯也通过激励臣民来促进繁荣贸易,从印度到尼罗河的贸易都十分活跃。

此外,阿契美尼德波斯成为中国与西方之间贸易的重要纽带,丝绸之路穿越其境内。标准化的重量、度量和币制促进了跨境贸易。波斯的城市如波斯波里斯和帕萨加代成为商人、工匠与信息交流的十字路口。

最终,贸易与物流创造了财富、韧性以及超越军事征服的共同帝国认同。

文化融合还是统治霸权?

帝国在每一步都不可避免地与充满活力的文化相遇——这是塑造身份的挑战与机遇。

罗马:通过 Romanitas 实现同化:

罗马当局推广一个被称为“Romanitas” 的概念——成为罗马人的特征。该做法将对某些地方风俗的尊重(只要不与罗马法或宗教正统相抵触)与罗马语言、建筑、宗教和服饰的传播结合在一起。高卢人、伊比利亚人和迦太基等民族逐渐接受拉丁语、城市生活方式和罗马神明。同样重要的是帝国给予公民身份的叙事:即使是曾经被征服的民族也有可能成为罗马人。

然而,这并非总是一个顺畅的过程。犹太战争在犹地亚或布都卡在不列颠的起义显示了罗马文化整合的局限,尤其是在帝国野心与深层地方传统冲突时。

波斯:多元文化的织锦:

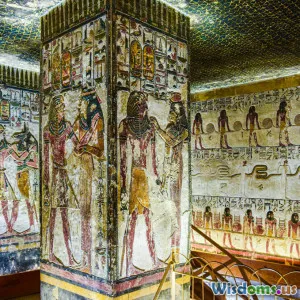

相较之下,波斯政策更偏向文化多元主义而非同化。阿塔塞西斯、达里乌斯和薛西斯等君主拥抱帝国的象征——不是压制被统治的文化,而是尊崇它们。波斯波里斯的帝国建筑展示了来自帝国各地使者的浮雕,每位都以独特的地方服饰来识别。波斯人允许地方宗教自由——最著名的是将犹太人从巴比伦囚禁中释放并支持耶路撒冷圣殿的重建。波斯的统治强调君王权威,并不要求文化统一。相反,统治者在一个统一的王冠与祆教的神圣使命之下拥抱差异的和谐。

于是,罗马力求以多民族形成一体,而波斯捍卫在多样性中的统一。

挑战边疆

边界是帝国的生死线——也是它们的锋线。罗马与波斯都在防御和重新定义边界上投入巨大的资源。

罗马的边界线(Limes)与防御工事:

罗马帝国的边界——称为limes——是罗马工程天才的见证。哈德良长城在不列颠和莱茵-多瑙边界在欧洲的防御工程仍然是标志性的。瞭望塔、堡垒和边境军团保护着对皮克特人、日耳曼部族和帕提亚人的入侵的抵御。

即便如此,罗马边界很少是静态的。边疆的扩张、收缩、再加固带来不断的摩擦与开支,尤其是在晚期古代压力上升之时。公元476年西罗马的灭亡,便发现这些防线被大规模迁徙人口所席卷。

波斯的边疆策略:

波斯的边疆策略适应了沙漠、山脉和广阔的河谷。所谓的“波斯门”这一战略性山口可以阻挡整支入侵军队——正如亚历山大大帝所发现的那样。巨墙(如格尔干墙,北部伊朗,又称“红色之蛇”)、卫戍部队以及与当地游牧民族的联盟都在缓冲波斯疆域方面发挥作用。

一个持续的摩擦点是近东的罗马-波斯边界,重点在亚美尼亚这样的缓冲国和杜拉-欧罗波斯城等有争议的城市,那里的坚固城墙见证了数百年的斗争。

崩溃、遗产与余波

没有帝国能永远存在,但罗马与波斯解体的方式以及它们留下的遗产,同样具有深远的变革性。

罗马的陨落:

罗马进入衰落的几个世纪里,内部不稳定、经济危机和边境失控层出不穷。哥特人、汪达尔人、匈奴人等的攻击压垮了西方结构。东部帝国,亦称拜占庭,幸存并在随后的一千年中繁荣发展,成为罗马法与行政传统的继承者。

罗马的遗产——城市、道路、法律原则和语言后裔——在欧洲、北非和近东广泛嵌入。事实上,治理、法律和城市化的框架仍然是西方传统的核心。

波斯的持久印记:

波斯的第一段辉煌时期在公元前330年被亚历山大击败,但波斯的诸侯国——帕提亚、萨珊王朝——在世纪里多次与罗马对峙。最终,公元7世纪的伊斯兰征服席卷波斯,但波斯语言、艺术和治国之道深刻影响了从巴格达到德里等地的伊斯兰文明。摄辖制度为后来的省级治理模型埋下种子;建筑与文学风格仍然是波斯世界的标志。

这两大帝国——尽管常被辽阔的距离和文化差异所分隔——以波及世界历史的回响影响着历史,远超它们崩溃之后的时光。

古代超级大国今天教给我们的启示

研究罗马与波斯并排并不仅仅让我们了解古老的战斗与消失的城市。它们在统一广阔领土、管理多样性、部署技术以及适应挑战方面的不同方法,为当今互联世界提供了持久的启示。

对于现代决策者与历史爱好者来说,两大古代超级大国的传奇不仅仅是遗迹。它是一个动态的镜子,提醒我们,在每一张地图不断变化的边界背后,隐藏着适应、合作和征服的故事——这个故事如今仍然和千年前一样重要。帝国可能兴衰,但它们的权力蓝图仍在延续。