防御性编码技巧以防止缓冲区溢出漏洞

(Defensive Coding Tips to Prevent Buffer Overflow Vulnerabilities)

6 分钟 阅读 在软件开发中可有效缓解缓冲区溢出漏洞的经过验证的防御性编码技术。 (0 评论)

防御性编码技巧以防止缓冲区溢出漏洞

在软件开发的复杂世界里,甚至一个粗心的编码决策也可能带来毁灭性的后果。极少有编程缺陷像缓冲区溢出那样造成如此巨大的混乱——这是几十年来导致无数安全漏洞、权限提升和系统崩溃的漏洞类别。它们最常潜伏在以 C、C++ 等语言编写的本机代码中,但威胁在多种情境中都存在。本文为希望通过有纪律、防御性的编码实践来防止缓冲区溢出的开发者提供一个强有力的指南。

认识你的敌人:缓冲区溢出是什么?

在核心层面,缓冲区溢出发生在软件向内存缓冲区写入的数据量超过其设计容量时。请记住,在许多编程环境中——尤其是在没有自动边界检查的环境中——此类溢出可能会破坏相邻内存、改变执行路径,甚至为攻击者提供进行代码注入的立足点。历史上,像 Code Red、Slammer,甚至微软的多起 Windows 漏洞的根源,都可以追溯到与缓冲区管理相关的一个简单编程错误。

一个经典示例

void unsafe_function(char *str) {

char buffer[16];

strcpy(buffer, str); // Danger! No bounds checking

}

这里,如果 str 的长度超过 16 字节,剩余数据将覆盖 buffer 之外的内存,导致不可预测(甚至可能危险)的行为。

理解缓冲区溢出如何表现,是建立强健防御姿态的第一层。

选择安全的编程语言和库

并非所有语言都能轻易触发缓冲区溢出。若有可能,应偏好具有强内存安全保证的语言:

- Python、Java、Rust、Go:这些现代语言提供自动边界检查或内存安全特性。

- Rust 在通过所有权和借用模型提供高性能与内存安全方面值得特别提及。截止到 2024 年,它正被越来越多地用于安全关键的代码库。

- 在使用 C 或 C++ 时,严格使用强调安全性的标准库,如

strncpy、snprintf,或来自 C11 Annex K 的有界检查库扩展的安全封装(如strcpy_s、strncpy_s)。

现实世界的应用

Mozilla 将 Firefox 的关键组件改写为 Rust 版本,大幅减少了内存安全漏洞。同样,Google 的 Chrome 项目也在为新的涉及安全的模块转向“内存安全”语言。

验证所有输入:永远不要信任来源

未经过检查的用户输入是缓冲区溢出的主要入口。始终:

- 在复制或处理数据之前,验证输入的长度和格式。

- 对于网络或文件 I/O,请始终使用实际接收的数据长度。

- 使用正则表达式或状态机来强制输入结构,特别是对于协议或文件解析器。

示例:在 C 中的安全输入处理

#define MAX_NAME_LEN 32

char name[MAX_NAME_LEN];

if (fgets(name, sizeof(name), stdin)) {

name[strcspn(name, "\\n")] = 0; // Strip newline

}

这里,fgets 防止越界,长度也被显式检查。

自动化检查

Automated static analysis tools (e.g., Coverity, CodeQL) catch input validation lapses early in the pipeline, reducing the window for human error.

更偏好带尺寸限制的函数和现代 API

经典 C 函数如 strcpy、scanf、和 gets 因缺乏内置的边界检查而臭名昭著。请始终将它们替换为更安全、带尺寸边界的变体:

- 使用

strncpy、strncat、snprintf代替strcpy、strcat、sprintf。 - 尽量使用

fgets而非gets(gets已在现代 C 标准中被完全移除)。 - 在 C11 及以上版本中,使用 Annex K 的

strcpy_s、strncpy_s。

示例:更安全的字符串拷贝

char dest[20];

strncpy(dest, src, sizeof(dest) - 1);

dest[sizeof(dest) - 1] = '\\0';

这里,strncpy 能确保目标不会溢出。为了进一步提高安全性,手工艺型开发者在拷贝后会显式地对目标缓冲区进行空终止。

强制执行严格的边界检查逻辑

缓冲区溢出常常源自“下标越界”错误和不一致的缓冲区大小计算。采用以下策略:

- 使用

#define或const值清晰地定义限制。 - 始终使用

sizeof()和宏来计算缓冲区大小,而不是魔术数字。 - 在循环、拷贝操作以及管理数组时强制执行边界检查。

防止下标越界错误

考虑经典的下标越界错误:

for (i = 0; i <= MAX_LEN; ++i) { ... } // Wrong: should be < instead of <=

这个常见错误给攻击者提供了一个指向相邻内存的一字节窗口,有时足以利用。开启警告(例如使用 gcc -Wall 编译)可以帮助标记这些疏漏。

利用编译器和操作系统的防护

硬件和系统级的安全特性是额外的一层防御——即便你写的是完美代码,也应如此。始终启用可用的缓解措施:

- 栈 canary(检测返回指针的覆盖)

- 数据执行防护(DEP/NX)(阻止从数据区域执行代码)

- 地址空间布局随机化(ASLR)(对进程内存布局进行随机化)

启用防护

在现代编译器上:

- 对 GCC/Clang 使用

-fstack-protector-strong - 在可能时启用

-D_FORTIFY_SOURCE=2 - 通过

-pie和-fPIE编译以实现 ASLR

像 Linux 和 Windows 这样的操作系统为这些功能提供了系统级支持,但要从这些防护中获益,你的代码必须相应地进行编译和链接。

严格审计与测试

没有经过测试的防御就不是强有力的防御。防御性编码者会在工作流程的多个阶段将缓冲区溢出测试嵌入其中:

- 代码审查:定期的同行评审能及早发现不安全的模式。

- 静态分析:如 Coverity、Clang Static Analyzer 和 CodeQL 会扫描易受攻击的代码。

- 模糊测试(Fuzzing):自动化工具(如 AFL、libFuzzer)注入随机或畸形数据,以对代码路径进行压力测试。

- 渗透测试:安全专家模拟真实攻击,以验证防御的稳健性。

案例研究:Heartbleed 漏洞

OpenSSL 中臭名昭著的 Heartbleed 漏洞本质上是心跳扩展中的一个边界检查错误。严格的模糊测试和审计本可以发现缺失的大小检查。如今,Chromium、Linux 内核等领先的开源项目均设有专门的安全团队,负责持续进行模糊测试和同行评审。

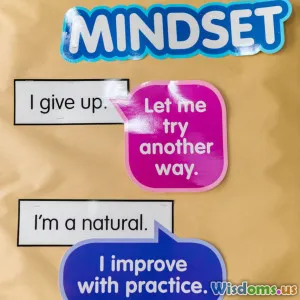

防御性编码模式:实践中的原则

这不仅仅是关于个别修复,而是渗透到你的编码风格中的习惯:

1. 偏好封装

将缓冲区操作封装在暴露安全接口的函数中。

void set_username(char *dest, size_t dest_size, const char *username) {

strncpy(dest, username, dest_size - 1);

dest[dest_size - 1] = '\\0';

}

2. 最小化直接缓冲区操作

Abstract unsafe operations behind safer data structures (like STL containers in C++ or safe string APIs).

3. 假设最坏情况的数据

Always code defensively—never assume input is well-formed or ‘just right’ in length.

4. 一致的代码审查与静态检查

Make it policy to require static analysis or at least thorough peer review for all code changes.

5. 清晰地记录缓冲区大小

Ambiguity is an enemy—write clear comments describing the intent, size, and limit of every buffer.

实际现实世界中的误步——以及如何避免它们

案例 1:静态大小的网络缓冲区

许多面向网络的应用为协议处理分配固定大小的缓冲区。如果攻击者发送的有效载荷多字节超出预期,而你的代码又不强制长度,那么结果可能从细微的数据损坏到远程代码执行。

**修复:**始终先解析传入的数据包头以获取大小字段——然后在接收和处理阶段都强制执行合理性限制。

案例 2:环境变量和命令行参数

如果将它们复制到没有检查的小本地缓冲区,攻击者就可以在程序启动时利用你的程序。

**修复:**使用强健的参数解析工具,强制大小和结构,而不是自行实现。

嵌入式与物联网编码:特殊关注

资源受限的嵌入式设备和物联网编程放大了缓冲区溢出风险。不仅开发者为了性能或尺寸优化而选择 C/C++,而且嵌入式运行时可能缺乏桌面和服务器常见的硬件内存保护。

可执行的建议

- 使用静态分析——工具如 PC-lint、Cppcheck 或 Splint,专门用于发现底层 C 的错误。

- 认真审查每一个外部输入路径(例如射频、蓝牙、串口)以检测尺寸和类型方面的副通道。

- 考虑防守深度策略:部署看门狗定时器、使用内存保护单元(MPUs),并在出错时安全地回退。

培养安全第一的文化

缓冲区溢出防护不仅是一门技术学科;它也是一种团队思维方式。表现出色的组织:

- 将安全编码纳入新员工培训和日常培训。

- 分享教训和事件:发现 bug 时,将其转化为一个教学时刻——而不是指责。

- 投资于持续教育:让团队了解最新的漏洞、利用技术和防御。

- 在绩效评估中奖励谨慎、防御性编码实践。

展望未来:安全软件的演变

随着编程语言和开发框架的持续演进,我们将看到以设计之安全为特征的更安全的软件成为现实。硬件制造商正在推动在硅级别实现内存标签和运行时安全检查。编译器也在变得更智能——Clang 和 GCC 已经通过新的诊断特性标记潜在的危险模式。与此同时,像 Rust 这样的安全优先语言正在为系统编程带来新的方法。

仍然没有经过现场测试的灵丹妙药;缓冲区溢出将继续在数十年里挑战开发者。遵循上述最佳实践并坚持持续警惕的文化,你可以确保你的代码不再成为软件灾难历史上的又一个头条新闻。防御性编码不仅是一个技术防护盾——它也是对你的声誉、用户以及安全技术未来的投资。